Gehirnjogging oder Jogging fürs Gehirn

Autor/in: Manuel Reinsch (Student Medizin)

Ausgabe: Leben und Gesundheit, Februar/2014 - Bewegung

Den meisten Menschen macht es Freude, ihrem Körper etwas Gutes zu tun.

Sport trainiert die Muskeln, Fastenkuren dienen der Entschlackung und Schönheitsbehandlungen verfeinern die «Fassade». Doch wie in aller Welt bekommt man das Gehirn auf Vordermann?

Gehirnjogging – der Weg zum Erfolg?

Der Gehirnjogging-Markt boomt seit Jahren. Spätestens seit der mitteleuropäischen Einführung von Sudoku im Jahr 2005 klingen die Begriffe «Gedächtnistraining», «kognitive Flexibilität», «Konzentrationsvermögen» und «Merkfähigkeit» in aller Ohren. Wo es früher in den Zeitungen lediglich das mittlerweile schon altmodische Kreuzworträtsel gab, befinden sich heute Logicals, Kakuro, Hyper Sudoku und andere Erfindungen der Gehirnakrobatik. Gerätselt und trainiert werden kann heute nicht nur auf Papier, sondern auch online und sogar mit dem Smartphone.

Die Produzenten versprechen den Kunden eine rasante Steigerung der Gehirnleistung und des Merkvermögens. Schliesslich wachsen die Muskeln des Körpers durch deren Betätigung, und das muss wohl auch auf das Gehirn zutreffen. Doch stimmt das wirklich? Müssen Schüler und Studenten, die tagtäglich lernen, dann nicht die wortwörtlich grössten Köpfe haben?

Wissenschaftler haben herausgefunden: Das Gehirn wächst zum grössten Teil nicht mit der kognitiven, sondern mit der körperlichen Betätigung. Demnach verliert das Gehirnjogging nicht komplett seinen Stellenwert. Doch wenn jemand wirklich an Gehirnleistung zunehmen will, greife er oder sie lieber zu den Sportschuhen.

Aerob versus Anaerob

Für die nähere Betrachtung ist ein kurzer Blick in die Welt der Muskulatur unerlässlich. Prinzipiell spricht die Sportphysiologie von zwei Arten der körperlichen Betätigung: aerober und anaerober. Vereinfacht gesagt, heisst aerob «mit Sauerstoff» und anaerob «ohne Sauerstoff». Jede lebende Zelle des Körpers verwendet für die Energiewinnung Sauerstoff. Muskelzellen brauchen je nach Belastung mehr oder weniger davon. Schon bei niedriger Belastung schlägt das Herz schneller, und die Blutgefässe weiten sich, um den arbeitenden Muskel mit genügend Sauerstoff zu versorgen.

Allerdings stossen die Anpassungsmechanismen bei zunehmender Belastungssteigerung an eine natürliche Grenze, die sogenannte «anaerobe Schwelle» oder «Laktatschwelle». Diese Schwelle kennzeichnet den Punkt, an dem der ausgelieferte Sauerstoff für die Muskelzelle nicht mehr ausreicht und diese einen zusätzlichen Energie-lieferanten zuschalten muss. Das geschieht jedoch nicht ohne Nachteil für die Zelle. Daher ist das nur für eine begrenzte Zeit möglich.

In der Summe lässt sich also jede Bewegung mit Ausdauersport und anaerobe mit Kraftsport umschreiben. Demnach fallen Radfahren, Schwimmen, Spazierengehen und Laufen eher in die erste Gruppe, zu jener Betätigung, die problemlos über längere Zeit durchgeführt werden kann. Die persönliche anaerobe Schwelle ist ein individueller Wert und hängt sehr vom Trainingszustand und von der körperlichen Veranlagung ab.

Eine einfache Berechnung dieser Schwelle findet sich am Ende des Artikels.

In erster Linie fürs Gehirn

Es lässt sich schwer beurteilen, welches Organ das wichtigste im Körper ist. Zweifellos würde sich jedoch das Gehirn in den oberen Rängen einordnen, wenn nicht sogar den ersten Platz einnehmen. Eine Niere, eine Lunge oder ein Herz kann unter Umständen transplantiert werden, aber nicht ein Gehirn.

Dr. John J. Ratey, Professor für Psychiatrie an der Harvard Medical School, hat in seinen Studien herausgefunden, dass sich regelmässige aerobe Bewegung in erster Linie auf das Gehirn auswirkt. Ein schöner, durchtrainierter Körper und kräftige Muskeln sind ein positiver Nebeneffekt. Welche Auswirkungen hat Sport nun auf das Gehirn?

Viele wissenschaftliche Studien aus jüngster Vergangenheit haben den Zusammenhang von Ausdauerbewegung und Gehirnplastizität belegt. Mit Sport steigert aerobe Bewegung nicht nur den Abbau des Gehirns, der bis zu 0,5 % jährlich betragen kann, sondern trägt im Gegenteil zu Gehirnwachstum bei. Der eine oder andere denkt vielleicht an ein Seepferdchen. Zu Recht. Denn das lateinische Wort Hippocampus heisst auf Deutsch «Seepferdchen». Nichtsdestotrotz hat der menschliche Hippocampus wenig mit diesem Tierchen zu tun, ausgenommen die Tatsache, dass seine optische Form sehr an ein Seepferdchen mit einem eingerollten Schwanz erinnert.

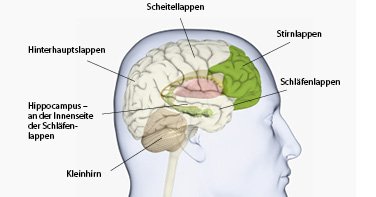

Ungeachtet dessen ist der Hippocampus (oder besser gesagt die Hippocampus-Formation) Teil des limbischen Systems, das sich in einem der vier grossen Hirnlappen, dem Schläfenlappen, befindet. Das limbische System erfüllt verschiedene Aufgaben.

Zum Teilaufgabenbereich des Hippocampus gehören insbesondere die Emotionsverarbeitung, das Triebverhalten und das Gedächtnis. Der Hippocampus als zentrales «Schaltzentrum» dieses Gebildes ist vor allem für die Informationsüberführung vom Kurzzeit- in das Langzeitgedächtnis zuständig. Ohne Hippocampus wären damit Lernen, Erinnerungsvermögen oder Merkfähigkeit nicht möglich.

Folglich wirkt sich eine Volumenssteigerung positiv auf diese kognitiven Tätigkeiten und Fähigkeiten aus. Gehirnjogging ist gut – körperliches Joggen jedoch unschlagbar.

Noch mehr des Guten

Als wäre dies nicht schon genug, haben Wissenschaftler neben den positiven Wirkungen auf das Gehirn noch weitere Vorzüge der regelmässigen Bewegung entdeckt. Ihnen zufolge ist die Wahrscheinlichkeit des gesunden Älterwerdens bei körperlich aktiven Personen um das Siebenfache erhöht. Gesundes Älterwerden umfasst: Abwesenheit von Krankheit, geistige Gesundheit, geistliches Wohlbefinden und ein gesundes soziales Umfeld.

In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist – aber Bewegung macht beides lebendig.

Eine Anekdote am Rande

Nach all diesen grossartigen Resultaten bleibt nur noch die Frage: Und wie setze ich das um? Muss ich jetzt jeden Tag laufen gehen? Was, wenn ich nicht so der sportliche Typ bin? An dieser Stelle sei eine kurze Anekdote erzählt:

Schritt für Schritt

Ein hoher Gipfel wird nicht in einem Sprung bezwungen, sondern in vielen kleinen Schritten. Folgende sieben praktische Tipps geben Anregung für regelmässige körperliche Betätigung:

Alltäglichkeiten nutzen:

Treppen steigen, Fahrrad fahren, Gymnastik vor dem Fernseher, Spaziergang während der Telefonate …Regelmässigkeit einführen:

Einmal pro Woche mit aktiver Bewegung beginnen und auf drei bis viermal pro Woche steigern. Lieber viermal 45 Minuten als einmal 3 Stunden trainieren. Leichte Anstrengung am besten täglich.Ruhepausen einplanen:

Nach starker Anstrengung – etwa nach einem längeren Ausdauerlauf – braucht der Körper Zeit zur Regeneration.Freude bewahren:

Sollte an einem Tag die Motivation fehlen, lieber auf morgen verschieben, aber dann auch wirklich tun.Gemeinschaft suchen:

Gemeinsame Bewegung kann mehr Freude bereiten und fördert die Regelmässigkeit durch gegenseitige Verbindlichkeit.Gute Ausrüstung:

Eine angemessene Ausrüstung ist sowohl für die Freude am Sport als auch für die gesunde Durchführung von Belastungsübungen wichtig.Feine optimale Trainingsintensität:

Man kann mehr erreichen, wenn man sich in kleinen Einheiten unterhalten kann.Als Medizinstudent hatte ich unlängst das Vorrecht, einen erfahrenen Arzt in seiner täglichen Routine zu begleiten. Wir machten einen Hausbesuch bei einem Patienten im mittleren Alter. Durch eine schwere Krankheit war dieser innerhalb kürzester Zeit bettlägerig geworden und musste fortan sogar über eine Magensonde ernährt werden. Im Grunde genommen konnte er selbst nicht mehr viel zu einem gesunden Lebensstil beitragen. Aber er hatte einen starken Willen und eine herzensgute Frau, die ihn sehr unterstützte.

Nach ärztlicher Verordnung fuhr ihn seine Frau, dank einem mobilen Bett, täglich in den Garten, in den Sonnenschein und an die frische Luft. Sie mixte frische Früchte in seine Ernährung UND er bewegte sich täglich für einige Minuten, da er selbst nicht mehr aufstehen konnte, mit einem Bettfahrrad.

Bis heute gibt es noch keine gesicherte Diagnose seiner schwerwiegenden Krankheit, aber sein Zustand bleibt zumindest stabil. Nicht jeder hat das Privileg einer solchen Versorgung, aber jeder kann zur täglichen aeroben Bewegung beitragen.

Ergebnis

Regelmässige körperliche Bewegung stoppt den Gehirnschwund, fördert das Hippocampus-Wachstum und steigert die Gedächtnisleistung. Die besten Ergebnisse für diese Steigerung erreicht man mit einem Training unterhalb der anaeroben Schwelle. Zudem zeigen wissenschaftliche Studien vermehrt, dass selbst ein kleiner Fortschritt in den Bewegungsgewohnheiten zu positiven Resultaten führen kann.

Aber das Beste kommt zum Schluss: Das Alter spielt für den Zeitpunkt des Beginns keine Rolle! Heute ist der beste Tag, um dem Gehirn etwas Gutes zu tun.

Maximalpuls, Trainingspuls und anaerobe Schwelle

Nachfolgende Formeln sind für den Start in einen «bewegten» Lebensstil sehr hilfreich:

Der Maximalpuls ist die maximale Anzahl an Herzschlägen pro Minute, die ein Mensch unter Anstrengung erreichen kann. Er lässt sich grob mit folgender Faustregel berechnen:

220 minus Lebensalter.

Die anaerobe Schwelle ist die höchstmögliche Belastungsintensität, welche die Muskelzelle noch gut und über längere Zeit bewältigen kann. Diese Schwelle ist sehr individuell, kann aber annähernd mit folgender Formel berechnet werden:

Maximalpuls × 85 / 100.

Vereinfacht gesagt: Wenn einem die Puste ausgeht, hat man die anaerobe Schwelle überschritten.

Der Trainingspuls ist die Anzahl an Herzschlägen pro Minute, die eine optimale Steigerung der Ausdauer bewirkt und problemlos über einen längeren Zeitraum gehalten werden kann. Er lässt sich grob mit folgender Formel berechnen:

Maximalpuls × 75 / 100.

„Bewegung ist Nahrung für Körper und Geist – sie hält uns jung, wach und lebendig.“